- A+

在选择监听系统时会有很多决定因素,无限反射板式,反射式,导波线式?有源的还是无源的?双线还是双攻放的?或许在这里将帮你找到一个答案.

选择一个监听系统将是一个困难和容易搞胡涂的任务,因为实在是有太多的型号和设计可以选择了,首先,有三种基本种类的监听箱子: 无限反射板(密封箱),反射(导向孔)和极少使用的导波线,有些监听使用单只全频单元,但多数是两分频或者是三分频,还有些使用4个或者更多的单元.也有一些系统使用单独的超低音.最后,三种普遍使用但不同的功放安排:无源的,功率后的和有源的,连同双线设计一起.所以先让我们看看反对者和支持者们对这些设计的看法.

| 在监听箱体结构中最简单的类型就是无限反射板,或称密封箱体,理论上,一个无限大的反射板会将单元向前的声波和向后的声波完全隔离开,但单元纸盆正反两边将对空气产生同样大的声波.当然,这样的一个概念在实践中是不可用的,而且我们能够找到最接近这个想法的做法是做一个大密封箱并安装一个扬声器在前面板上.希望单元向后的声波全部留在箱子里.

悲哀的是,此事并非那么简单.很明显,纸盆向后工作于空气的量远远小于纸盆前方,而且空气还是不流动的,因此单元纸盆将前后运动于不同的距离,这将影响整个系统的扭曲特性.同时也在箱体内产生内部共振和驻波,不管使用多少吸音材料,这都会产生各种可闻的声染色. 最后,这类箱体的低频相对于其他的设计方式来说会受到相关的限制.对于给定的一个箱体尺寸,低频的复制会启始于一个相关的高频,在侧面,在相关微小的相位移位下,尽管相位响应非常的圆滑,倾斜也非常的浅,平均6db/八度左右,但事实上,因为这些微弱的倾斜,导致很小的完全反射板音箱在令人惊讶的低频上都能产生可闻的低音. 由于这么多的原因,极限反射板设计对于监听来说总是被极高的关注却又少有折中的解决方案.同时也有趣的留意到,在混音界中应用最广的参考目标--- Auratone和Yamaha NS10,都是极限反射板设计,其中一款最受人尊敬的高质量极限反射板设计居然是声名狼藉的LS3/5A-----一个可追溯到70年代的BBC的内部设计. 几个较现代和高技术的无限反射板音箱的例子是K+H O 300D监听,多数的AVI监听和较小的ATC监听,这些箱子证明封闭箱体设计在表现曲线平滑,声音自然,中频通透等特性方面也非常的好.无限反射板监听因缺少原始的廉价价值,而更多的是补偿于品质和声音的通透性上. |

| 最流行的箱体设计是反射和导相孔箱体,这有意利用箱体的共鸣来利用纸盆向后的声波.取代完全密封的格局,在箱体上开一小洞,使得内部的声波能从洞里逃出以改善整个听音环境的音效.出风口或许置于前面板,也有可能在后面,洞口通常为圆形或槽形.最普遍的做法是在通风口内连上一个导相管,直通到后面板,通过仔细计算直径和长度以致能达到所需的频响.通过导相孔不同的参数来决定一个特殊频率范围的交叉点.纸盆后方的声波可通过倒相孔产生共鸣,而呈现跟前沿声波一致的极性,从而增强整个系统的低频响应.

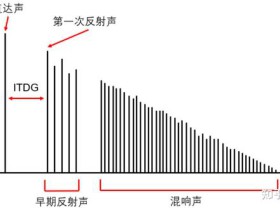

这种方法的优势是比完全反射设计获得更好的低频输出.相同的箱体你可以得到更多令人印象深刻的低频和总体音量电平.然而,也有一些缺点.一是任何引起共鸣的超时系统拖尾瞬态信号,都非常清晰地出现在一些HI-FI杂志评测的频谱表上,一个或多个的长共鸣点通常出现在低频上. 在监听期间,这种固有的时间拖尾效应和引起共鸣的表现会使听感变得较为模糊,或者会减少中频的通透性.实际上,一个很烂的倒相设计会使它很难合适地去判断低音乐器的相对电平.因为在他们的声能都被过度地伸展. 另外一个问题是导相口共鸣的频率和相位响应特性.对比于相同尺寸的完全反射箱体设计来说,导相设计的低频复制点能被扩展到非常瞩目的超低频率上.斜波更加陡峭,并且相位转换也更加的强烈.因而下至复制点的低频输出电平更大,但他们会快速地消失,并相对完全密封的箱体来说可能会在非常的低的电平上复制出非常低的频率.这类设计的固有的大相位转换当然会在低频末端(人耳的听力下限为20Hz)得到减少,尽管看来没有任何人对这方面的泛音复制会很敏感. 这种固有缺点的范围和影响极大取决于反射箱体的设计能力,这也是设计者们想努力达到的,周围也有非常出色的反射设计.包括大型的ATC监听, 所有型号的Genelec(真力), Dynaudios(丹拿), Mackies(美奇), 和Tannoys(天朗)等等….美奇监听是个有趣的sub-class(次级)反射设计,出风口被一无源散热器覆盖着-----基本上是一个没有磁钢的空纸盆,对箱体内部的声压作出反应.这是一个更加复杂的从新安排.融合了一些反射和完全反射板设计的特性,尽管它只是一个后来的追赶者. |

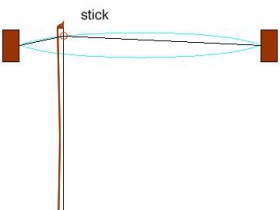

| 第三款箱体设计就是导波线,并且目前仅有一家监听生产厂商在使用这种方法.就是英国的PMC(www.pmcloudspeaker.com)公司.像使用无源纸盆的方法一样, 类似方法的导波线设计也组合了反射和完全反射板设计的特性,可论证地在两者间提供最好的方面.基本地,导波线音箱是将驱动单元置于一个又长又大的管靠近末端或末端的地方,管内填有极俱衰减性的吸音材料,实践中箱体内的管通常被折叠好几次,以致在相当紧凑的箱体内的导波管也能长达几米!

导波线能很好地衰减跨越大部分的中低频的频率,因为纸盆所有向后的声波能量都被完全的集中起来,没有任何一点能逃到箱体的外部去.从那方面(密封性)看,它的工作原理很像完全反射板设计-----即聆听者听不到任何反向的声音.在非常低的频率上,导波管吸收的影响越来越小,而且一些超低频会到达导波线的末端,非常像导相孔出来的声音.这会得到至少扩展到比任何反射箱体都低八度的接近于平坦的曲线.另外一个优势就是整个频响范围的音量变化非常的小-----就是说不管在那个电平下,总体均衡都能或多或少的保持不变(我个人发现非常有用的一个特征) |

| 单个单元真的不能处理监听电平里的整个声谱,所以大多数的监听都使用两个单元,一个低音单元和一个高音单元.前者处理低于2kHz以下的频率,而后者则处理打上的所有频率,这实际的转换点就叫作交叉分频点.

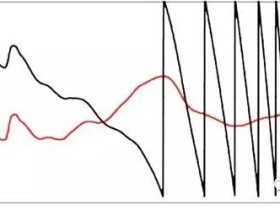

两个单元根据电平,相位互相匹配,分频点上的散射是微不足道的,音箱直达声的频率响应必须准确仅仅是特性一方面,通过交叉点区域的相关相位是很重要的,漫射声的平滑更是这样,毕竟,我们能在室内听见的大部分声能是漫反射声好于直达声.这是一个好箱体与差箱子的区分所在. 监听音箱就像话筒或原声乐器一样具有指向性,一些设计者们在争论一个喇叭应具有全指向响应.并且也有商业设计设计过这样的产品,但大多数典型录音棚的使用情况是典型声学处理设计的指向性单元干的更出色. 由于低频的波长通常远大于监听箱体,因此非常低的频率会趋向全指向性辐射,.随着频率升高,箱体开始影响声音的散射,以致极性响应开始收窄成一个心形.在更高的频率上也一样,高音单元的尺寸也同样影响声音的散射,声音球形前端甚至会收窄成线状. 尽管在交叉点区域,声音是由中低频单元和高音单元同时产生的,但两个单元的相对尺寸已给定,与之相关的波长也被限定,低频单元的极性响应可能非常的“宽”,而高音将拥有宽阔的散射.这样一个不同的散射角度将在漫射频响中引起一个巨大的干扰.因而导致漫射声具有声染色,这就是为什么监听音箱在吸音房中的发声与它在普通环境下的发声具有很大的不同.仅仅在最近20年,漫射声的重要性才被意识到.所以对前面板的宽度,单元的相对尺寸,他们的交叉点频率和滤波响应等所有的选择都非常的谨慎,以优化整个系统的频响. 现在很多系统都使用导波器环绕着高音,用以帮助控制散射和有时在水平和垂直面上创造不同的指向.这通常用来减少来之控制台和天花板的早期反射.并且也是要使相同尺寸的箱子要转成一个近场监听不是一个好主意的原因. 但设计一款两分频的箱子是远远不够的,大多数的设计师赞同一个三分频的系统能提供最佳的整体性能.尽管有两个交换区域才使之完全,但从低频单元到中频单元再到高频单元的尺寸变化更小,所以临近的两个单元之间的散射匹配比较容易.,每一个单元也必须负担稍稍超过分频点的那一部分频率.这样能使彼此间表现出更高的性能.确实,一个三分频系统的中对中频的决定和通透性的改进对比于一个两分频系统来说是很显著的.增加额外单元的系统----即多个高音或低音单元等等的四分频系统将变得更加的复杂.通常的优势是价值不菲或至少均衡那些提到的缺点. |

动力模式

|

有源电子分频技术

|